陈树功:我国高校制糖专业的“垦荒牛”

【编者按】

筚路蓝缕,以启山林,学校正式组建初期,一大批新中国第一代理工科专家从世界各地汇聚于此。他们胸怀家国,放眼寰球,提出“办大学,就要创一流”的口号,学校从一开始就跻身全国“四大工学院”。此后数十年里,他们为学校的发展殚精竭虑、呕心沥血,是华南理工大学建设世界一流高校的奠基人。

为缅怀华南工学院前辈先贤,进一步弘扬和传承他们的科学精神和学术风范,勉励师生向先辈学习、继承发扬老一辈华工人的优秀品质,党委宣传部“华园先贤”系列人物报道今天推出第十一期。

人物简介

陈树功(1916-1994),广东大埔县人,华南工学院(1988年更名为华南理工大学)教授,国务院学位委员会首批博士研究生指导教师。曾任原轻工业部科学技术委员会制糖组组员、广东省制糖学会名誉理事。曾获“全国优秀教师”荣誉称号。

陈树功长期从事制糖与天然溶液电磁场处理等研究工作,是我国高等学校制糖专业的开创者之一,培养出我国第一位糖品物工学专业研究生。数十年里,他在“甜蜜事业”的田野中苦耕勤栽,著有《甘蔗制糖工艺学》《甘蔗糖生产工艺学》《现代制糖工艺理论》《蔗糖化学新探》《蔗糖工业化学》《探索糖的世界》等。

夏日的午后,广州西堤码头人潮熙攘、车流如织,一派繁盛景象。

星落附近的革命历史遗迹,却始终铭记着百年来,大批中华儿女,曾在这里,将命运同脚下这片大地紧紧相连,为国家从积贫积弱走向富强做出的奋斗与牺牲。

就如,1935年12月12日,这里狭窄的街道被三千余人的队伍所占满。在人群中,一位身着白衫、戴着眼镜的清瘦少年,大声呐喊着“打倒日本帝国主义”“誓死保卫祖国”——他,正是当年在广州读大学的陈树功。

为新中国开拓“甜蜜事业”科学研究

一寸丹心为报国。正如自己呐喊的誓言那样,陈树功在毕业后,选择了科研报国的道路,并在1952年华南工学院正式组建时调入化工系,负责组建制糖专业。

那个时候,华夏大地百废待兴,人民生产与建设的热情高涨。然而物质资源的匮乏,加上帝国主义挥舞起技术封锁、贸易禁运的“大棒”,给新中国的经济发展和科学研究都带来了重重限制。

陈树功没有被这些困难吓倒。他怀着满腔的热情,从零开始在华南工学院创办起我国第一个制糖工学教研组,揭开了我国自主培养制糖工业高级专门人才的第一页。

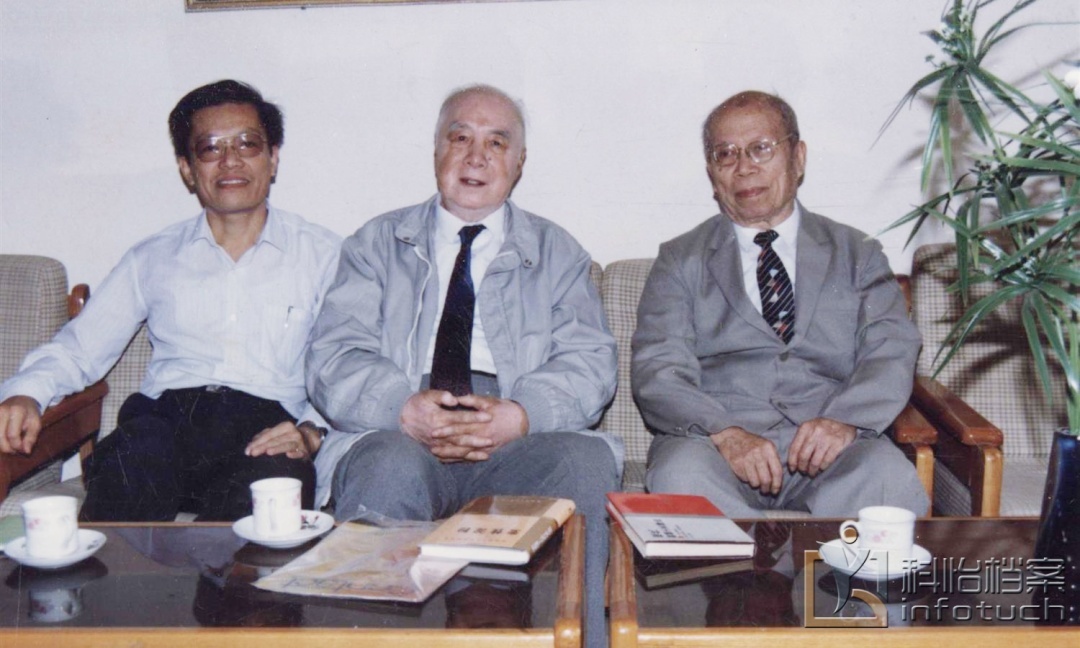

陈树功教授(右1)指导学术

深知“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的陈树功,深入工厂,结合实际,潜心钻研,写出本专业第一部专业教材《甘蔗制糖工艺学》。他还带着大家精心备课、创造科研条件、成立多科性教研组、和企业建立联系,站到“教学、科研、生产劳动三结合”教改队伍的前列,不断提升着专业水平。

在打下了初步基础后,陈树功又主动申请公派留学。1958年,他被公派到苏联访问留学,在莫斯科食品工业学院和全苏制糖科学院进修。

“培养一个留学生,相当于当时25~30户农民全年的劳动收入”,带着对国家对人民的责任感,陈树功在留学苏联的两年时光里,夜以继日地勤奋学习,不敢有丝毫懈怠。

陈树功教授(左1)指导科研

学成回国后,陈树功晋升为教授,用前沿的理念推动学科建设大踏步前进。他深谙科学研究是提高教学水平的必登台阶,因此,便在制糖教研组的基础上筹建了 “天然溶液电磁处理研究室”,以天然溶液为对象,电磁处理为手段,对糖料提汁机理、澄清和结晶理论进行深入研究,筑起了新技术强化制糖过程系统研究的基石。

陈树功曾表示,研究室有光、电、磁、声(声、超声波)四把刀,用四个物理场来强化化工过程,有这方面的研究基础。凭借着这一优势,在他的带领下,研究室争取到一系列国家有关部(委)的科技攻关项目、自然科学基金项目、博士点基金项目、省市级科技项目以及企事业单位委托的生产技术等服务项目,获得显著的经济效益和社会效益,为国家经济建设和社会发展作出了重大贡献。

进入20世纪90年代,年逾七旬的陈树功,仍以高度的责任感和强烈的事业心,带领专业师生坚持改革和不断创新,朝着把制糖专业办成世界先进的一流专业目标迈进,并协力筹备建立了轻工技术与工程一级学科博士后流动站。

培养了华工第一位硕士研究生

陈树功非常重视学科人才队伍建设。留洋归来的张力田,当时就职于国家轻工业部食品研究所,任高级工程师。1964年,陈树功多次前往北京邀约,最终促使张力田加入了华南工学院制糖专业,在这里为我国的教育事业和制糖工业作出了重大贡献。

除了引进和培养优秀师资,陈树功还为学校招收了首批研究生。1964年,他培养的研究生郭祀远顺利毕业,成为学校培养的第一位硕士研究生,也成为我国培养的第一位糖品物工学专业研究生。此外,他还招收了外国留学生和访问学者,更广泛地传播专业知识与技术经验。

陈树功曾说:“搞好教学工作,是培养适合祖国需要人才的保证,是我们最光荣的任务。”有段时间,他观察到学生在学习中存在超学时和积压偏废的情况。他没有简单地将其归结为课程编排不合理,或者学生自学的独立性不够,而是组织师生座谈,共同寻找原因和解决办法。会后,根据课程的难易程度、学生的水平差距,制定详细的改进方案,师生共同努力,最终确保了教学质量和学习效果。

陈树功教授(右1)、张力田教授(中)、郭祀远教授合影

1981年,华工制糖工程成为首批博士学位授权点,陈树功由国务院学位委员会批准,成为我国首批制糖工程学科的博士生导师。他作为制糖工程学科的标杆,带领一批中青年学术骨干积极承担国家、省、部(委)的各项科研任务,取得多项科研成果。这也使得以他为学术带头人的“制糖工程”学科于1988年再次被评为国家级重点学科。

“人应该好好做事,要有做大事的思想。”这是陈树功常对学生们说的一句话,他也始终秉持着这样的信念,不断践行着这句话。从教50多年的时间里,他始终治学严谨,勇于创新,对学生既要求严格又和蔼可亲,既传授专业知识又晓以处世哲理。他以“长江后浪推前浪”来激励学生们奋发前进。华南理工大学杨宜功教授曾回忆说:“在我的学习和学术科研生涯中,陈树功教授是对我培养和影响比较大的一位好老师。”

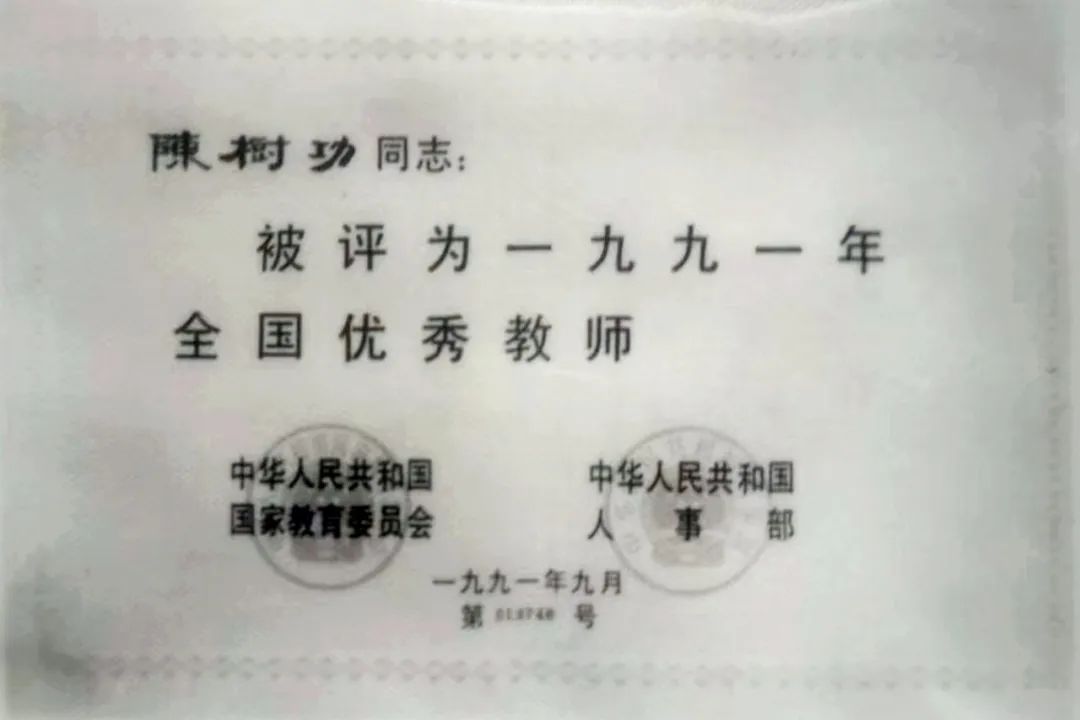

陈树功教授荣获全国优秀教师表彰

由于在教学和科研工作中的巨大贡献,1991年,陈树功教授荣获国家教委和人事部颁发的“全国优秀教师”光荣称号。

38岁入党带动身边教师

回忆起自己的求学时代,陈树功曾感慨道:“我们当学生的时候,是‘中国之大,已经安放不下一张平静的书桌了’,不得不奋起救亡,这是历史赋予那一代青年的责任。”

他坚信,只有政权掌握在人民手里,只有坚持共产党的领导,才能推动国家工业化进程,才能使科学和文化得到更好的发展,才能使人民过上幸福的生活。

陈树功热爱人民的教育事业,忠实执行党的教育方针。对待科研,他坚持从实际出发;对待教学,他认真负责,为了改进自己的教学工作,经常备课到深夜。他的教学热情高,能尽自己的力量将科学知识不厌其烦地教给学生,除了给学生们解决学业上的问题外,还注意进行思想教育、劳动纪律教育、理论结合实际教育,以及教育学生们要向工人师傅学习。陈树功与教研组的教师们共同努力工作,开诚布公地听取和吸收他人意见,改进教研组工作。

1954年,38岁的陈树功光荣地加入中国共产党。他在入党申请中这样写道:“我有信心和决心在党的政策指导下,搞好糖品物工学专业教育和推动科学普及运动的工作。我热爱党的事业,并坚决为共产主义事业奋斗到底!”

作为高级知识分子入党的典型,当时华南工学院专门报道了陈树功入党的故事,极大地鼓舞了广大教师,也带动了一众教师加入到党的伟大事业中。

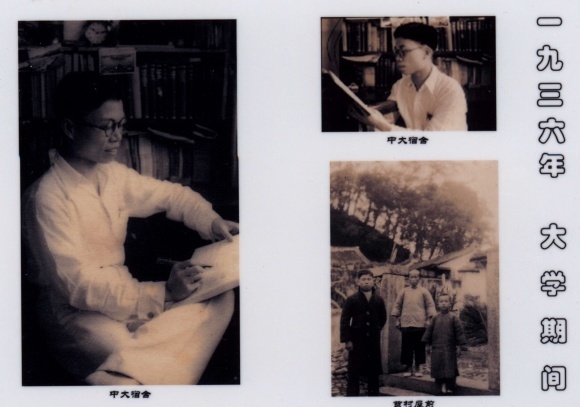

陈树功读大学期间留影

“制糖专业垦荒牛,竭力陈生石蜜求”。1994年3月,陈树功因病逝世。他的一生,不忘赤诚初心,未辱报国之志,致力于天然溶液理论、有机工业结晶、糖类物质与人类生活及生命科学关系的探索,把自己的全部热血与智慧,奉献给了他所热爱的科学研究和教育事业。

(本文参考了《 怀念全国优秀教师制糖工程专业创始人陈树功教授》(郭祀远,郑长庚)、《精神永存 激吾奋进——悼念导师陈树功教授》(李琳,宗敏华)、《接过前辈的火炬——访一二九运动参加者陈树功、张力田教授》(谷青)、《中共华南工学院总支第二支部通过陈树功副教授入党》、《陈树功教授资料》等。)

华南理工大学 学生记者团

文:李至祎 李英娣 田蕾 赵春旭

图:档案馆提供 部分来自网络

支持:学生工作部(处) 食品科学与工程学院

微信编辑:鲍恩

初审:鲍恩

二审:卢庆雷

终审:邹浩

华工原创,版权所有

若需转载,敬请联络

邮箱:hgxcb@scut.edu.cn